| 山形県 | 鋳物 | |||

| 平安時代〜現在 | 急須・釡など |

|

||

| 平成(現在) | 茶道具・日用品として |

- 平 安

- 鎌 倉

- 室 町

- 安土桃山

- 江 戸

- 明 治

- 大 正

- 昭 和

- 平 成

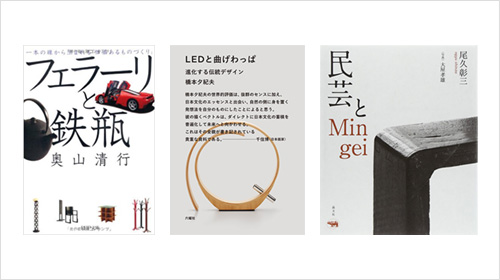

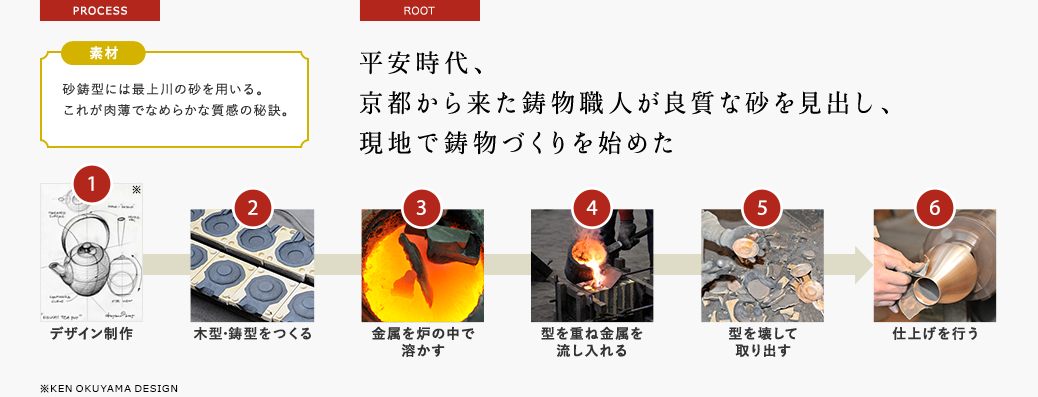

奥山清行氏による「モダン・ビンテージ」というコンセプトのもと、トップレベルの洗練されたデザインと高度な伝統技術が融合して生まれた現代の逸品。繊細な砂質によってお茶が最もおいしいと感じられる73℃を保てるよう工夫され、表面は火に強く錆びにくい材料で彩色し、内側の鋳物ホーローは、じっくり釜焼きすることで耐久性を高めています。

山形県山形市鋳物町

創業400年の老舗鋳物ブランドの高度な伝統技術と、カーデザイナー奥山清行の洗練されたデザインの融合によって生まれた現代の逸品。統一ブランド「山形工房」のもと、海外の見本市に直接持ち込んで話題を集め、世界的な評価を得るに至った。

| 平安〜江戸 | 京の技術と山形の砂から生まれた |

|---|

| 1051〜1062年 (平安時代) |

前九年の役。源義経に従軍した京都の鋳物職人が山形で良質の砂を見出し、その地に留まりで鋳物づくりを始めた |

|---|---|

| 1356年(南北朝時代) | 斯波兼頼(最上氏の祖)が山形城を築いた際、9名の鋳物職人を招いた |

| 戦国時代 | 戦乱の世、武具製造が盛んになり、鋳物産業が急成長を遂げる |

| 1600年頃 | 山形城主・最上義光が城下町の再編に伴い、鋳物職人を銅町に移転させ、他の職人町同様に人足役を免除して優遇 |

| 江戸中期 | 梵鐘など大きな鋳物づくりの技術が確立 |

| 明治〜昭和 | 戦後危機を乗り越え国の工芸品に |

|---|

| 明治初期 | 産業振興策のもと、鉄瓶や茶の湯釡などの美術工芸品がつくられるようになる |

|---|---|

| 大正期 | 機械化が進み鋳造機械が飛躍的発展 |

| 1940年(昭和15) | 柳宗悦が銅町を訪れ、山形鋳物を称賛 |

| 戦前 | 戦時体制下政府からの圧力により材料が高騰し生産が激減。敗戦後どうにか持ち直す |

| 1974年(昭和49) | 銅町が手狭になり、山形鋳物工業団地に移転、鋳物町をつくる |

| 1975年(昭和51) | 国の伝統的工芸品として指定 |

| 平成 | 世界発信できる工芸品に急成長 |

|---|

| 1996年(平成8) | 鋳物職人の高橋敬典が、山形県内在住者として初めて人間国宝に認定 |

|---|---|

| 2003年(平成15) | 奥山清行、山形カロッツェリア研究会を発足 |

| 2006年(平成18) | 山形カロッツェリアプロジェクトとしてパリの「メゾン・エ・オブジェ」に出展 |

| 2008年(平成20) | 山形カロッツェリアプロジェクトとして「ミラノサローネ」に出展 |

『フェラーリと鉄瓶』奥山清行(PHP 研究所 2007)

『LED と曲げわっぱ』橋本夕紀夫(六曜社 2013)

『民芸とMingei』尾久彰三(晶文社 2014)

カッコいいデザインは砂のおかげ!?

カッコいいデザインは砂のおかげ!?

鋳物の特徴は、型の中に材料を流し込むため、複雑な形状の製品が簡単につくれるというところにある。とりわけ山形鋳物は、良質な砂による砂型が用いられたため、当初よりデザイン性に優れた作品が多く見られた。

戦乱の世が育てた工芸?

戦乱の世が育てた工芸?

中世の鋳物職人は、当初は京都に集中していたが、戦国時代になって武具製造が盛んになると、戦国大名のお抱えになることも増えた。こうした事情が背景となって、京都で育まれた高度な鋳物技術が全国に広まった。

出羽三山参りの土産として人気に!

出羽三山参りの土産として人気に!

江戸時代、山形鋳物が人気を博したのは、出羽三山参りが全国的に流行、参拝者の土産、物として鋳物による日用品や仏像が人気を得たことによる。写真は出羽三山のひとつ、羽黒山三神合祭殿。2000 年に重要文化財に指定された。

南部鉄器として偽装される!?

南部鉄器として偽装される!?

明治時代、山形鋳物による鉄瓶は岩手の南部鉄器を超える人気を博した。山形でつくられた鉄瓶が岩手の職人によっていったん盛岡に運ばれ、南部鉄瓶として偽装して売り出されることもあったといわれている。南部鉄器の起源は、1600 年前後だと伝わっており、山形鋳物の方が古い。

柳宗悦、銅町の町並みに感激!

柳宗悦、銅町の町並みに感激!

昭和初期、柳宗悦が当地を訪れ、その鋳物産業の発展ぶりを著書の『手仕事の日本』に書いている。とりわけ鉄瓶の質の高さを称賛している。

デザイナー奥山の世界突破力

デザイナー奥山の世界突破力

奥山清行はフェラーリ、マセラティのクアトロポルテなどのデザインを担ってきたトップクラスのカーデザイナー。最初に入社したGMでは1500人が所属するデザイン部で社内評価3年連続1位を勝ち取っている。

デザインから販売まで一貫!

デザインから販売まで一貫!

奥山は「モダン・シンプル・タイムレス」というイタリアのデザイン哲学と日本の伝統美のスタイルが似ていると感じ、従来型の大量生産ではなく、デザインから販売までを一貫して行うスタイルを採用した。

15年かけて復活させた和銑の技術

15年かけて復活させた和銑の技術

日本古来のたたら製鉄によって木材・砂鉄から作られる「和銑(わずく)」は、一度失われた技術だった。地元の職人たちによる技術復興によって、和銑釜の制作技術は現在も守られ続け、山形鋳物の品質を高めている。